AOI LAB: office for architectural history/theory studies, Meiji-U

明治大学 建築史・建築論研究室(青井研究室)

リサーチグループ research groups

青井研究室のサブゼミを〈RG〉(リサーチグループス)です。

毎年指導教員から出された4つの課題を学生が選択。グループワークによるリサーチとディスカッションをへて、ウェブサイト、壁画、本などの制作をおこないます。知的探求の方法を実験的に学習・開発することがねらいです。

重要なのは、問いの設定と開示の制作、これらをにらんだプロジェクトの立案です。その経験が、個人の研究や制作、研究室の各種プロジェクト、社会的なプロジェクトなどの基礎体力をつくってくれます。

テーマ

2024

A:家族類型用語集:多様なる家族をカタログ化せよ Family Diversity Lexicon: Cataloguing Various Family Type

B:ある住宅地のジオメトリ/ヒストリーを可視化せよ Charting the Topography and History of a Town

C:社会の単位(モジュール)という観点から世界建築史を読み直せ Reassessing World History of Architecture from the Viewpoint of Module of Society

D:〈家族の現在形〉をテーマとするウェブジンを設計せよ。 Designing a Webzine Focused on Contemporary Family Dynamics

2023

A:現代都市のグランドレベル・プラン Drawing an Uncanny Ground-level Plans of Our City

B:〈集落〉は変容してきた ── Google Earthで集める地景 Villages are not Immutable ── 1000 Earth scape collected from GoogleEarth

C:ポケモン的住宅建築図鑑 — 日本人建築家たちによる集合的タイポロジー探索の総括 Illustrated Picture Book of Pokémon-like Houses: Summarizing the Typology Collectively Explored by Japanese Architects 1990s-2000s

D:広島平和記念公園、あの空間の意味を塗り替えたかもしれない5つの出来事 Hiroshima Peace Memorial Park: Five events that may have rewritten the meaning of the place

2022

A:添景人間研究 History of Human Body in the Architectural Drawings/Photographs

B:神殿モダンの風景:竣工写真の周辺分析 What surrounded the modern architectural monuments?

C:マンガ『理想的ヴィラの数学』:全章コミック化決定! Complete Comic of Colin Rowe's 1976 book The Mathematics of the Ideal Villa will be released!

D:フィールドワーク:ヘビとカタツムリの建築論 Coevolution in Architecture

2021 複数性の研究

課題:複数性へのアプローチは色々ある。結合、接合、分断、同居といった範例と課題書から、独自のリサーチプロジェクトを立案しなさい。

A:ブリコラージュの条件 ── クロード・レヴィ=ストロース『野生の思考』(大橋保夫訳、みすず書房、1976/原著1962)

B:ヴェンチューリは何を見たか ── ロバート・ヴェンチューリ『建築の多様性と対立性』(伊藤公文訳、SD選書、鹿島出版会、1981/原著1966)

C:壁はどこに立っているか ── エトガー ヴォルフルム(飯田収治, 木村明夫, 村上亮)『ベルリンの壁:ドイツ分断の歴史』(洛北出版、2012/原著2009)

D:隣り合う他者 ── チャイナ・ミエヴィル『都市と都市』(日暮雅通訳、ハヤカワ文庫、早川書房、2011/原著2009)。

2020 不可視・幻視・機械視・他者視の研究

課題:わたしたちの通常の視角の外へ出る方途をさぐる。踏まえるべき課題図書を読んだうえで、新しいドローイングを開発しなさい。

A:不可視 ── 山田俊弘『ジオコスモスの変容:デカルトからライプニッツまでの地球論』(勁草書房、2017、256pp.)

B:幻視 ── ヴィクトル・I. ストイキツァ(松井美智子訳)『幻視絵画の詩学 ― スペイン黄金時代の絵画表象と幻視体験』(三元社、2009、347pp.)

C:機械視 ── ヴァルター・ベンヤミン(久保哲司訳)『図説 写真小史』(ちくま学芸文庫、1998、284pp +『複製技術時代の芸術』)

D:他者視 ── 山内 一也『ウイルスの意味論:生命の定義を超えた存在』(みすず書房、2018、264pp)

2019年度までのアーカイブ

* 2019年度まではReading Groups、つまり文献購読ゼミでした。

* 学生によるサブゼミの記録は、このサイトの上部メニューよりゼミ・ブログをご覧ください。 blogs > semi.blog

* 参考記事 → 10+1 website 特集「研究室の現在:何を学び、何を読んでいるか」http://10plus1.jp/monthly/2015/05/

2019

A:生存の起源|島泰三『はだかの起原:不適者は生きのびる』(講談社学術文庫, 2018)+ 港千尋『洞窟へ:心とイメージのアルケオロジー』 (せりか書房、2001)

B:生存の体制|デイビッド・モントゴメリー(片岡夏実訳)『土の文明史』(築地書館, 2010/David R. Montgomery, Dirt: The Erosion of Civilizations, University of California Press, 2007)

C:生存の転換|ブルーノ・ラトゥール(川村久美子訳)『虚構の「近代」:科学人類学は警告する』(新評論, 2008/Bruno Latour, Nous n'avons jamais été modernes : essai d'anthropologie symétrique (We have never been modern), la Découverte, 1997)

D:表象と自律|アーサー・C・ダントー(松尾大訳)『ありふれたものの変容:芸術の哲学』(慶應義塾大学出版会, 2017/Arthur C. Danto, The transfiguration of the commonplace : a philosophy of art, Harvard University Press, 1981)

2018

A:制作と再現|ネルソン・グッドマン『芸術の言語』(戸澤義夫・松永伸司訳、慶應義塾大学出版会、2017/Nelson Goodman, Languages of Art, Hackett Publishing, 1976)

B:比例と宇宙|マリオ・リヴィオ『黄金比はすべてを美しくするか?最も謎めいた「比率」をめぐる数学物語』(斉藤隆央訳、早川書房、2005/ハヤカワノンフィクション文庫、2015/Mario Livio, The Golden Ratio: The Story of Phi, the World’s Most Astonishing Number, Broadway, 2002)

C:分裂と統合|岡崎乾二郎『ルネサンス:経験の条件』(筑摩書房、2001/文春学芸ライブラリー、2014)

D:表象と他者|エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロ『インディオの気まぐれな魂』(近藤宏・里見龍樹訳、人類学の転回叢書、水声社、2015/Eduardo Viveiros de Castro, The Inconstancy of the Indian Soul : The Encounter of Catholics and Cannibals in 16th-century Brazil, Prickly Paradigm Press, 2011)

2017

A:類似と差異/表象論|ミシェル・フーコー(豊崎光一他訳)『これはパイプではない』(哲学書房、1986/Michel Foucault, Ceci n'est pas une pipe : deux lettres et quatre dessins de René Magritte, 1973)

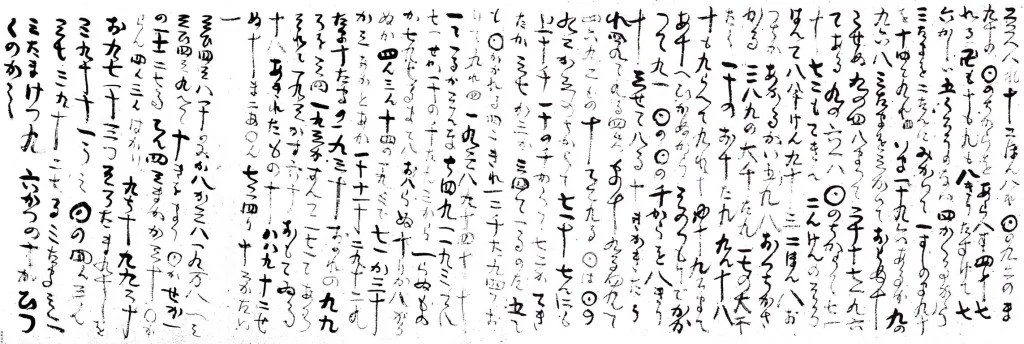

B:個人と世界/宗教論|カルロ・ギンズブルグ(杉山光信訳)『チーズとうじ虫:16世紀の一粉挽屋の世界像』(みすず書房、1984/Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi : il cosmo di un mugnaio del '500, 1976) + 安丸良夫『出口なお』(朝日新聞社、1977/朝日選書329、朝日新聞社、1987)

C:行為と経路/人類学|ティム・インゴルド(工藤晋訳)『ラインズ:線の文化史』(左右社、2014/Tim Ingold, Lines: a Brief History,2007)

D:経済と空間/都市論|サスキア・サッセン(伊豫谷登士翁ほか訳)『グローバル・シティ:ニューヨーク・ロンドン・東京から世界を読む』

(筑摩書房、2008/Saskia Sassen, The Global City: Newyork, London, Tokyo, 1991)

2016

A:形式と内容/建築論|土居義岳『言葉と建築』(建築技術、1997)

B:個体と全体/生物学|佐藤恵子『ヘッケルと進化の夢』(工作舎、2015)

C:切断と連続/歴史学|小熊英二『 〈民主〉 と 〈愛国〉 』(新曜社、2002)

D:空間と場所/社会学|ジョン・アーリ『モビリティーズ:移動の社会学』(作品社、2015/Jhon Urry, Mobilities, Polity,2007)

2015

A:近代建築史1(形態)|ヴィンセント・スカーリー(長尾重武訳)『近代建築』(SD選書、鹿島出版会、1972)+同『アメリカ住宅論』(SD選書、鹿島出版会、1978)Vincent Scully, Modern Architecture, 1961(Modern Architecture: Toward Redefinition of Style, 1957)+Shingle Style Today or the Historian’s Revenge, 1974

B:近代建築史2(理論)|レイナー・バンハム(石原達二・増成隆士訳)『第一機械時代の理論とデザイン』(鹿島出版会、1976)Reyner Banham, Theory and Design in the First Machine Age, 1960

C:時間論|見田宗介『時間の比較社会学』(岩波書店、1981/岩波現代文庫、2003)+エドワード・ホール(宇波彰訳)『文化としての時間』(TBSブリタニカ、1983年) Edward Hall, The Dance of Life: The Other Dimension of Time, 1983

D:内向的発展| クリフォード・ギアーツ(池本幸生訳)『インボリューション:内に向かう発展』(NTT出版、2001)Clifford Geertz, Agricultural Involution: Process of Ecological Change in Indonesia, 1963

2014

A:形態生成の論理 | 「植物の軸と情報」特定領域研究班『植物の生存戦略:「じっとしているという知恵」に学ぶ』(朝日新聞社、2007)

B:地形と人間 | 日下雅義『地形からみた歴史:古代景観を復原する』(講談社、1991/講談社学術文庫、2012) + 貝塚爽平『東京の自然史』(講談社、1979→講談社学術文庫、2011)

C:モノと身体 | 長谷川まゆ帆『お産椅子への旅:ものと身体の歴史人類学』(岩波書店、2004)

D:資本主義とその後 | 柄谷行人『世界史の構造』(岩波書店、2010)

2013

A:内的ダイナミクス |G・ベイトソン[佐藤良明訳]『精神と自然:生きた世界の認識論』(新思索社、2006/Gregory Bateson, Mind and Nature, 1979)

B:自己と他者 |多田富雄『免疫の意味論』(青土社、1993)

C:家族社会と空間 |西川祐子『近代国家と家族モデル』(吉川弘文館、2000)

D:資本主義と都市 |D・ハーヴェイ[森田成也ほか訳]『反乱する都市―資本のアーバナイゼーションと都市の再創造』(作品社、2013/David Harvey, Rebel Cities, 2012)

2012

A:資本主義と無意識 |R・コールハース[鈴木圭介訳]『錯乱のニューヨーク』(筑摩書房、1995/ちくま学芸文庫、1999/Rem Koolhaas, Delirious New York : a retroactive manifesto for Manhattan, 1978)+八田利也『現代建築愚作論』(彰国社、1961/復刻版、2011)

B:エンジニアリング以前/以後 |J・フィッチェン著[藤本一郎訳]『機械化前の建設技術としくみ』(鹿島出版会、1990年/John Fitchen, Bulding Construction Before Mechanization, 1986)+C・アレグザンダー[稲葉武司訳]『形の合成に関するノート』(鹿島出版会、1978/SD選書、2013/Christopher Alexander, Notes on the Synthesis of Form, 1964)

C:保存論 |鈴木博之 『復元思想の社会史』(建築資料研究社、2006)

D:東京論 |陣内秀信『東京の空間人類学』(筑摩書房、1985/ちくま学芸文庫、1992)+ 鈴木博之『都市へ』(中央公論新社、1999)

2011

A:セルフ・ヘルプ |M・デイヴィス[篠原雅武・丸山里美訳]『スラムの惑星:都市貧困のグローバル化』(明石書店、2010/Mike Davis, Planet of Slums, 2006)+John F.C. Turner, Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments, 1976 + 特集「未来のスラム」(『建築雑誌』2011年1月号)

B:創発論 |S・ジョンソン[山形浩生訳]『創発 : 蟻・脳・都市・ソフトウェアの自己組織化ネットワーク』(ソフトバンクパブリッシング、2004/Steven Johnson, Emergence : the connected lives of ants, brains, cities, and software, 2001)+ J・ジェイコブス[山形浩生訳]『アメリカ大都市の死と生』(鹿島出版会、2010年/Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, 1961)

C:先行形態論 |中谷礼仁「場所と空間:先行形態論」(『都市とは何か』岩波書店、)+中谷礼仁『セヴェラルネス+事物連鎖と都市・建築・人間』(鹿島出版会、2005/増補改訂・2011)

D:インテリアと身体 |課題図書ナシ(文献購読+取材活動によるレポート)

2008-2010

G・ベイトソン[佐藤良明訳]『精神と自然:生きた世界の認識論』(新思索社、2006/Gregory Bateson, Mind and Nature, 1979)

R・ヴェンチューリ[石井和紘・伊藤公文訳]『ラスベガス』(鹿島出版会、1978/Robert Venturi, Learning from Las Vegas, 1972)

B・ルドフスキー[渡辺武信訳]『建築家なしの建築』(鹿島出版会、1975/Bernard Rudofsky, Architecture without Architects : A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture, 1964)

布野修司『戦後建築論ノート』(相模書房、1981)

R・コールハース[鈴木圭介訳]『錯乱のニューヨーク』(筑摩書房、1995/ちくま学芸文庫、1999/Rem Koolhaas, Delirious New York : a retroactive manifesto for Manhattan, 1978)